まなびしごとLABの風間です。

こんにちはー!

2025年3月30日(水)、ほぼ月イチ夫婦フィールドワークで所沢市にある角川武蔵野ミュージアムにお邪魔しました。

オープンしたのは2020年7月なので、それから5年近く経っての初訪問でした。(妻は2度目)

ずっと気にはなっていたので、この機会に行けてよかったです。

【この日訪れた場所】

・角川武蔵野ミュージアム

・YOTTOKO

角川武蔵野ミュージアム

ミュージアムの建物のデザイン監修は隅研吾さん。

「古代の火山積層物が地表に割り出てくるイメージ」が印象的です。

外観だけ見るとコンパクトな印象を受けましたが、中に入ると予想外に広く感じられます。

図書館のような、博物館のようなミュージアム

新館長の池上彰さんがリーフレットで、「図書館なのか美術館なのか博物館なのか。いや、そもそもこういう分類の仕方が通用しないのが、このミュージアム」と述べていましたが、まさにその表現がぴったりで、本好きにはたまらない空間です。

まず最上階の5階にある「武蔵野回廊」から。

武蔵野に縁のある本たちがレイアウトされていました。

本の解説がおもしろくて1冊ずつ読みたくなってしまいます。

本の森に足を踏み入れたような感覚でした。

そのまま奥へ進み、階段を下り4階の「本棚劇場」へ。

ちょうどプロジェクションマッピングが始まる時間で、本棚劇場に人が集まっていました。

社会科見学なのか、小学生の姿もたくさん見られました。

本棚に幻想的な映像が投影され、しばし見学。

壁(スクリーン)代わりの本棚という発想がおもしろいです。

配架されている本棚も興味深くてじっくり眺めたくなりました。

ただプロジェクションマッピングの空き間隔が短くて、始まると暗くなって本の文字が読めなくなってしまうので、そのへんは残念かもしれません。

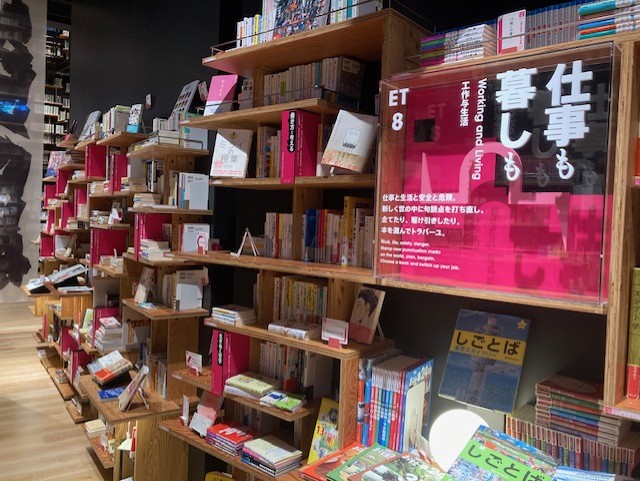

本棚劇場を抜けて、ブックストリートを進みます。

各テーマ別に本が配架されていて、一般的な図書館に近い雰囲気です。

テーマ別になっているので、興味に応じて本も探しやすいです。

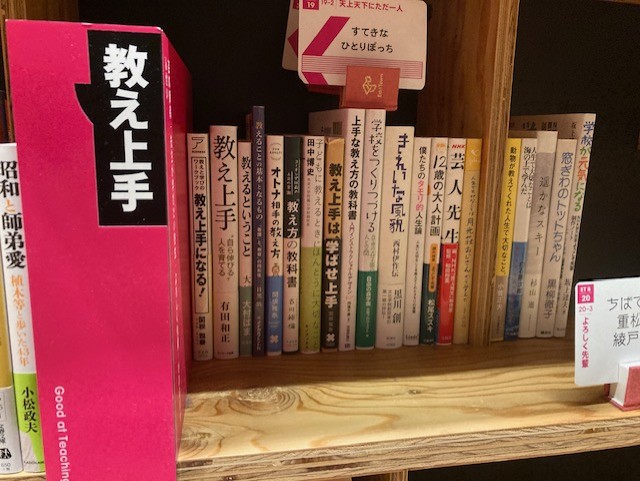

テーマの一つに「教え上手」とあったので、もしやと思って覗いてみたら、やはり!

比企起業大学総長の関根さんの本も発見しました!

知っている人の本を見つけると嬉しいですねー。

残念ながら私の共著、『地域でしごと』は発見できませんでした笑

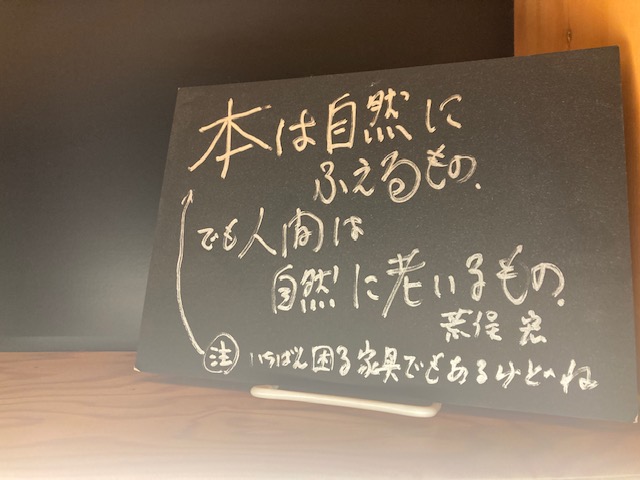

目に入った荒俣宏さんのこんな言葉に、思わず納得。

本以外の展示なども見ごたえあり

荒俣ワンダー秘宝館は、ストレングスファインダーの1位が「収集心」という私好みのいい感じ。

こういうのを見ると欲しくなってしまうのが性です笑

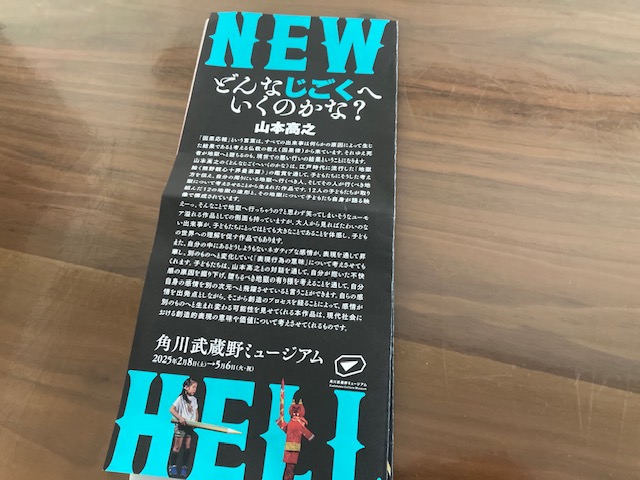

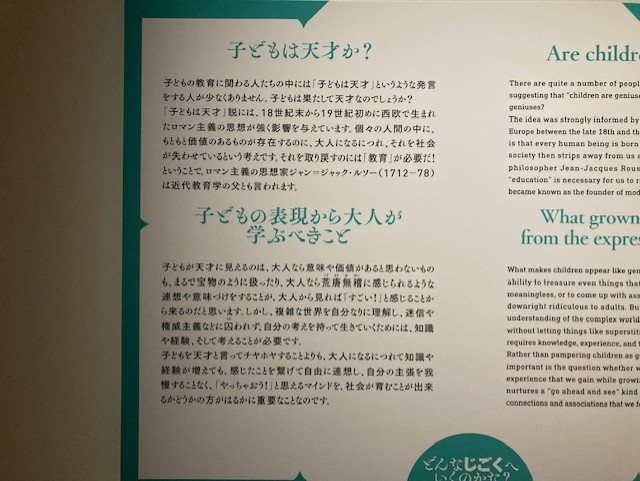

アートギャラリーでは「どんなじごくへいくのかな?」が開催中。

現代美術家・山本高之さんが、子どもたちの想像力とともにユニークな地獄をつくるというもので、子どもたちの作品とともに、子どもたち自身による解説映像が流されていました。

ときに残酷とも思える表現もあり、子どもたちの創造力にヒリヒリするものを感じます。

展示の解説パネルに書かれていた山本さんの言葉がすごく印象的でした。

子どもを天才と言ってチヤホヤすることよりも、大人になるにつれて知識や経験が増えても、感じたことを繋げて自由に連想し、自分の主張を我慢することなく、「やっちゃおう!」と思えるマインドを、社会が育むことが出来るかどうかの方がはるかに重要なことなのです。

これにはなるほどと思いました。

1階では「体感型デジタルアート劇場 浮世絵 RE:BORN」が開催中。

浮世絵を使った迫力ある動きのついた映像と演出を楽しめました。

浮世絵の製作工程はこれまであまり考えたことがなかったので、その解説が興味深かったです。

YOTTOKO

ミュージアムの道路向かいにあるYOTTOKOにも寄ってみました。

寄居町のYOTTECOに似てますね笑

レストランや飲食スペースもあってお土産も買える、地域のセレクトショップという感じ。

地域の特産物は知られていなかったり、買える場所が分からないことも多いので、こうしたセレクトショップのような拠点があるといいですよね。

(縁のある会社の設計によるものだそうです)

===

今回は角川武蔵野ミュージアムと隣接するYOTTOKOの2か所を巡る旅でした。

今後もちょくちょくいろんなところに出かけていこうと思います。

お近くでオススメの場所があれば、ぜひ教えてくださいね!

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。

前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。

サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。

地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!