まなびしごとLABの風間です。

こんにちは!

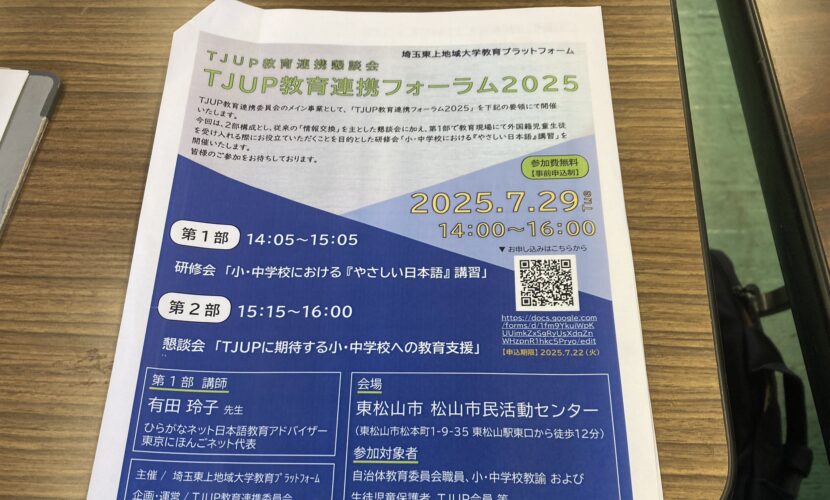

2025年7月29日(火)、TJUP(埼玉東上地域大学教育プラットフォーム)教育連携委員会主催の「TJUP教育連携フォーラム2025」に出席しました。

第一部は「小・中学校における『やさしい日本語』講習」、第二部は「TJUPに期待する小・中学校への教育支援」に関する懇談会でした。

私は、ときがわ町で小中学校5校のICT支援員のほか、坂戸・比企地域周辺の高校・大学での地域教育や地域連携に関する活動をしていることもあり、お声かけいただきました。

当日の内容を差しさわりない範囲で書き留めておきます。

第一部 小・中学校における「やさしい日本語」講習

講師は、ひらがなネット日本語教育アドバイザーの有田玲子さん。

ほかにも、東京都多文化共生コーディネーター、東京にほんごネット代表なども務めており、「つながるひろがる にほんごでのくらし」(文部科学省事業)なども手がけている方です。

・自治体窓口研修、警察学校の新学生向け研修が増えている

・支援が必要な外国人児童生徒は多様化している

・外国籍だけでなく、日本国籍を持っている人もいる

・家庭内での言葉の使い方が大事

・日本語を最優先にするのではなく、第二言語として日本語を位置づけてもらう

・埼玉県 165国・地域 20言語(95%カバーできる言語数)

→ 実質ムリ

→ どのくらいの言語を必要するかは地域ごとに違う

・災害が起こったときの外国人の死傷者は日本人の2倍以上

・阪神淡路大震災のとき英語でのアナウンスがあったが、ほとんど伝わらなかった

・非常時に英語では効果がない → 日本語の方が伝わる

・「頭部を保護してください」伝わらない

・「帽子をかぶってください」95%に伝わった

・カタカナは伝わない恐れがある

・行動を促す言葉を使う

・ひらがなは読める人が8割くらい

・漢字に意味はあるが、ひらがなには意味がない

・ルビをつける

・母国語が英語とは限らない

→ 何語で話せばいいかを聞く。合意してから始める

・何をしてほしいか、何を聞きたいかをはっきりと聞く(敬語を使わない)

・縦書き、フォント、いらない情報は入れない

【学んだこと、気づいたこと】

・子ども向けと考えると、そもそも日本人でも難しい言葉は伝わらない

・子どもにも伝わる簡単な言葉をつかう(小1の息子のつもりで話せばいい?)

・「やさしい日本語」のレベル感は人によって異なるのでは

・誰(年齢、日本語能力)に合わせるのが「やさしい」と言えるのか?

・オノマトペは文化的な感覚、言葉なので伝わりづらい

・言葉を使うときは違う意味に捉えられないかを疑ってみる

・対象が外国人とは限らない。外国人には伝わっても、逆に日本人には伝わらなかったり、不快感を与えてしまう表現もあるかもしれない

第二部 TJUPに期待する小・中学校への教育支援に関する懇談会

小中学校の現場の課題の共有がありました。

私も小中学校でのICT活用や高校・大学の地域連携に関わる立場から、事例を共有させていただきました。 大学だけでなく、地域住民や地域の専門家、関係団体も含めた地域の人材にはもっと活用可能性がありそうです。

実際に、そういう方々からもっと力になれることがあるというお話も聞いています。

私のようなコーディネーターな中間支援的な人間が間に入ることで、両者をつなぐとともに、ともに考え・ともにつなぐ「ジェネレーター」として地域プロジェクトを創発していけるといいのではと考えています。

関係者の皆さま、貴重な機会をいただき、ありがとうございました!

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。

前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。

サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。

地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!