まなびしごとLABの風間です。

こんにちは!

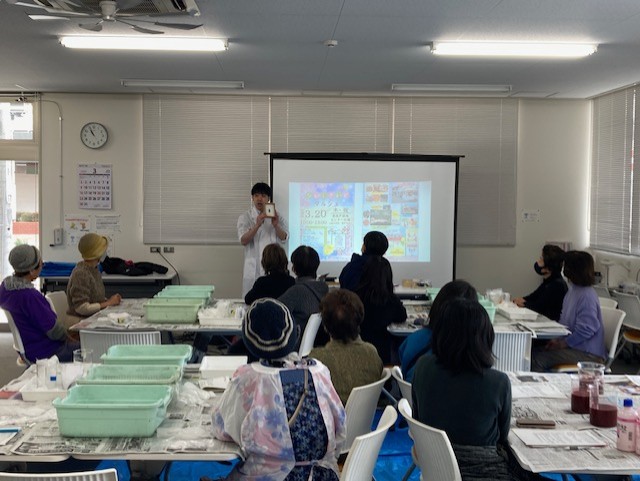

2025年3月8日(土)、北坂戸駅前の城西大学にぎわいサロンにて、坂戸高校科学部さん主催の体験イベント「紫色が高貴な色だったのはなぜ?オリジナルの模様でハンカチを染めよう!」が開催されました。

科学部の皆さんとは昨年8月の坂戸CCCでも、草木染め体験とコラボさせていただいたことがありました。

今回はその第2弾ということで、CCC終了後に開催したものです。

当日の様子を差しさわりない範囲で書き留めておきます。

なぜ紫色は「高貴な色」とされてきたのか?

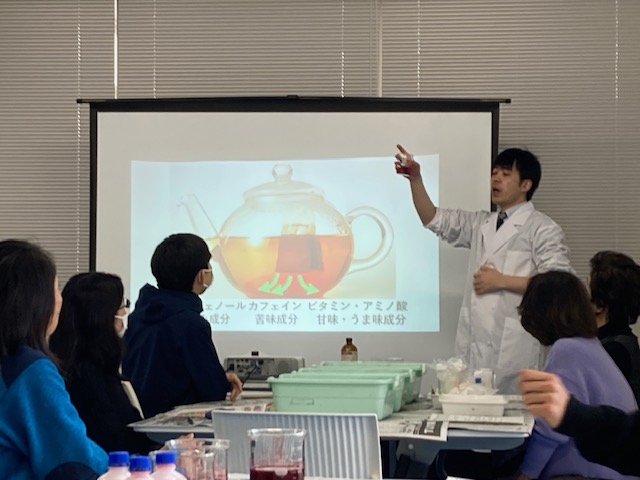

最初に、科学部顧問であるT先生からの講義。

聖徳太子がつくったことで有名な冠位十二階で最高位の色とされる紫色が、なぜそんなに高貴とされてきたのか、その歴史や理由についての解説をいただきました。

これが非常におもしろいものでした!

●紫色の歴史

・古来、色は自然界のモノから抽出したものを原料として染めるものだった

・その中でも紫色は、西洋でも東洋でも非常に高貴な色とされた

・西洋では、紫色の衣類を身に付けられるのは、皇帝やローマ教皇などの一部の特権階級に限られた(宗教画で紫色の衣類を身に付けたイエス・キリストや聖母マリアが描かれているが、実際に身にまとっていたかは不明)

・日本でも冠位十二階で、最高位の階級を示す色として位置付けられた

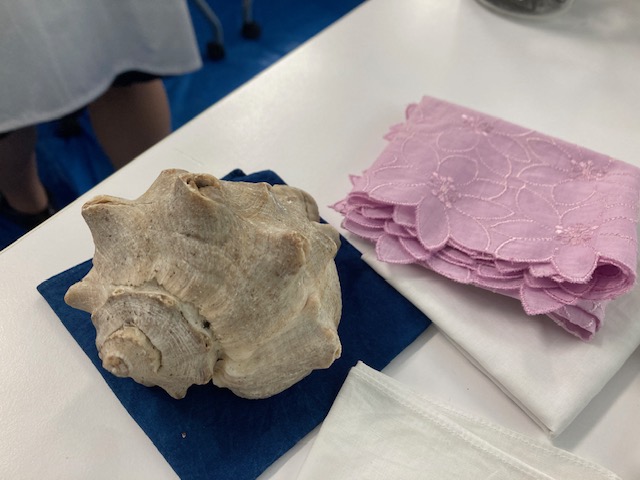

・西洋で紫色を染めるには、一部の巻貝から採取できる貝紫という色素を使っていた。大人1人が着る衣類を染めるには、数千匹分の貝が必要だった

・東洋で紫色を染めるには、ムラサキ(紫草)の根(紫根)を用いた。

・紫根の紫色素は水に非常に溶けにくい性質があり、お湯を使っても色素を抽出するのは大変

・紫根を使った紫染めは、何年にもわたる手間と時間が必要だった

・それだけ紫という色が貴重だった

●紫色と化学

・現代の化学によって、紫根の紫色の性質が解明されている

・紫根の紫色は水には溶けにくいが、アルコールには溶けやすい

・今回の体験ではエタノールを使用

・化学的に合成も可能になったため、衣類の色としても紫色は一般的になっている

・紫色の技術は、貴重であるがゆえに門外不出とされ、限られたごく一部の関係者にしか伝承されてこなかった

・そのため一時期、紫色の技術が途絶えてしまったが、後の科学者が万葉集などの文献をもとに再現に成功した

・もととなった万葉集の歌

「紫は灰さすものそ海石榴市の八十の衢に逢へる児や誰」

(紫の染料には灰汁を入れるものよ。灰にする椿が紫の染料になくてはならないように、海石榴市の八十の辻で逢ってあなたは私にとってなくてはならないものになってしまった。あなたは何という名か。)

参加者の皆さんも興味津々の様子でした。

紫根染め体験

複数のグループに分かれ、科学部の高校生のサポートの下で紫根染めがスタートしました。

まずはハンカチにビー玉をくるみ、ゴムでしばりつけてから、エタノールを使って抽出した染料液に、ハンカチを浸していきます。

ここで3つのパターンについて補足説明がありました。

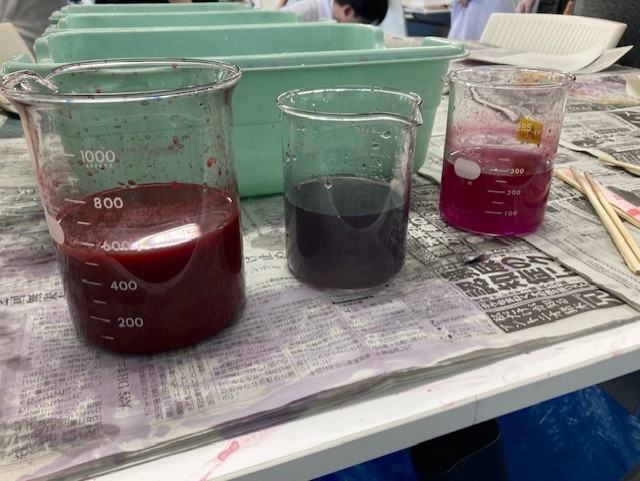

①紫根液+ミョウバン水溶液

紫根液だけだと赤ピンク色でしたが、ミョウバン水溶液に浸すことで鮮やかな紫色に染めることができます。

ミョウバン水溶液中のアルミニウムイオンが重要な役割を果たしているのだといいます。

この工程を経ることで、色をしっかりと定着させ、退色しづらくなるそうです。

これも化学の成果ですね。

②紫根液+硫酸鉄(Ⅱ)水溶液

こちらは硫酸鉄(Ⅱ)水溶液に浸したもの。

①に比べて青色が強いように見えます。

こうした色素と金属イオンを反応させ、発色させたり、色落ちしにくくしたりする操作を「媒染」といいます。

媒染に用いる金属イオンの種類によって染まり方が違うというのもおもしろいですね。

これを明らかにしたのも化学なんですね。

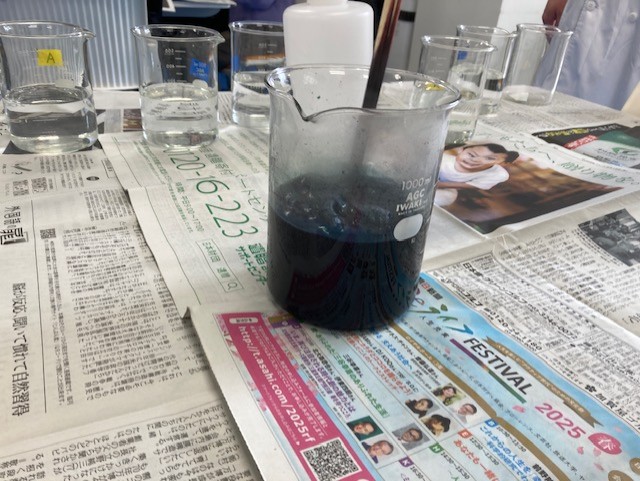

③沸騰させた紫根液

温度が高いほどものは溶けやすくなりますが、紫根中の紫色素は熱に弱い性質があり、60度以上に加熱すると変色してしまうのだそうです。

そのため、熱水で抽出することができません。

沸騰した紫根液は黒っぽくなってしまっていました。

感想

ただ染める体験をするのではなく、歴史的な経緯を聞いたり、複数のやり方を比較することで、より草木染めについて理解が深まった気がします。

それだけでなく知的欲求も満たすことができました。

非常におもしろかったです。

また、高校の化学室の中だけでなく、このように学校の外で部活動を通して学んだことを実践されているのはすばらしいと思います。

3月20日(木・祝)もひがしさかどマルシェで別の体験講座を実施予定ということですので、そちらも楽しみにしたいと思います!

坂戸高校科学部の皆さん、ありがとうございました!

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。

前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。

サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。

地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!