2025年10月11日(土)、毛呂山町立歴史民俗資料館主催のイベント「絵灯篭の夕べ」に家族4人で参加しました。

妻と子どもたちは昨年も参加したのですが、妻に「すごく良かった!」とおすすめされたので楽しみでした。

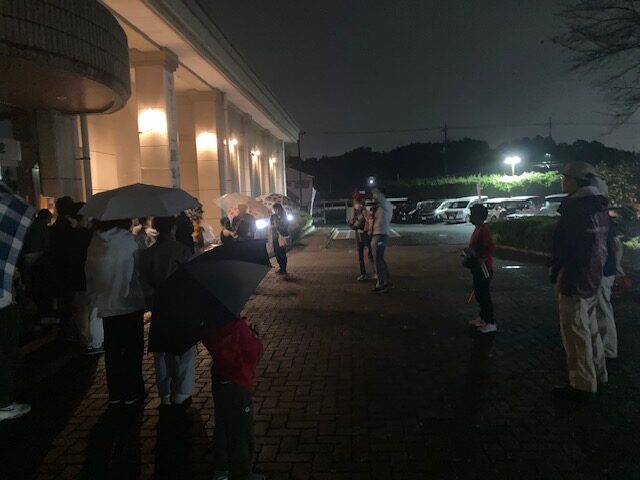

当日はあいにくの雨でしたが、なんとか絵灯篭の見学会にも参加できました。

備忘録として当日の様子を書き留めておきます。

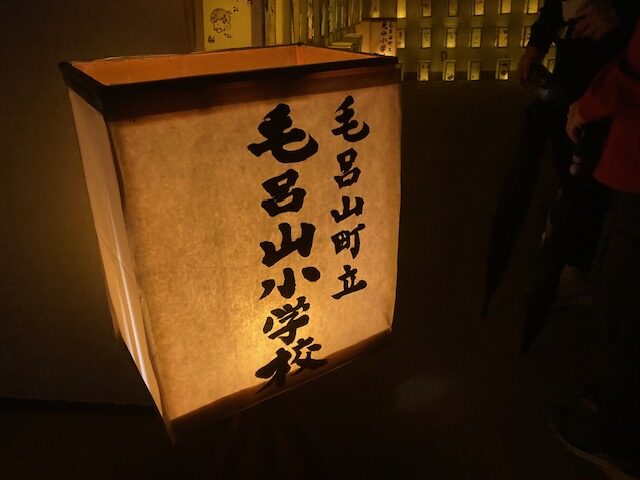

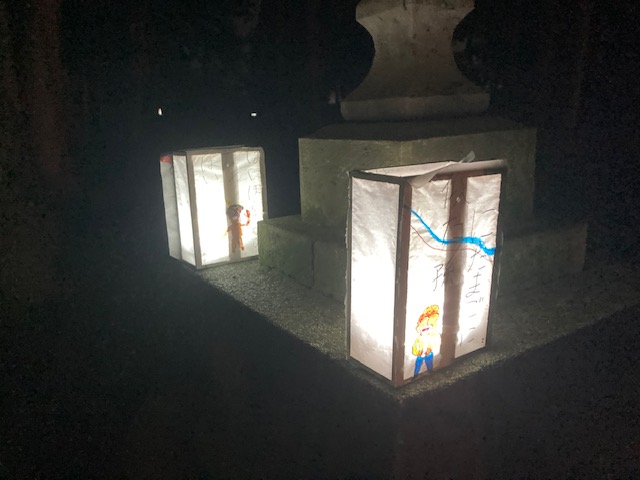

資料館内での絵灯篭の展示

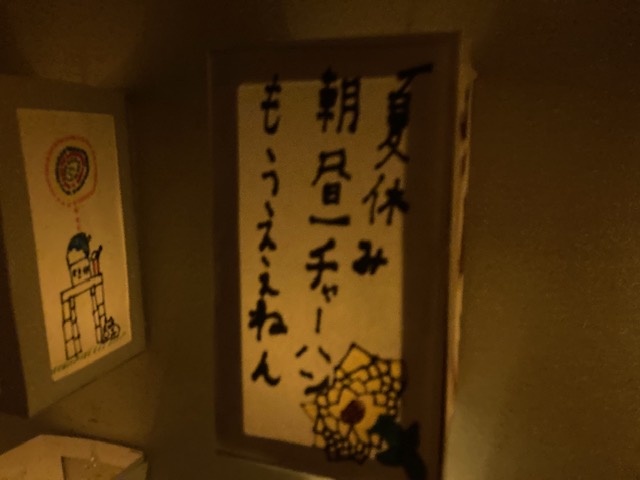

絵灯篭の製作は地元の小学校と連携しているそうで、絵灯篭には子どもたちによる絵や文章が描かれていました。

絵灯篭は「地口行灯」ともいって、「地口」といわれるダジャレなど思わずクスっと笑ってしまうような言葉を書くそうです。

江戸時代頃から始まった風習ということでした。

おもしろいですね!

ダジャレや言葉遊びが好きな私としては見ているとムズムズしてきます。

おもしろいダジャレや川柳?のようなものもたくさんあって、勉強になりました笑

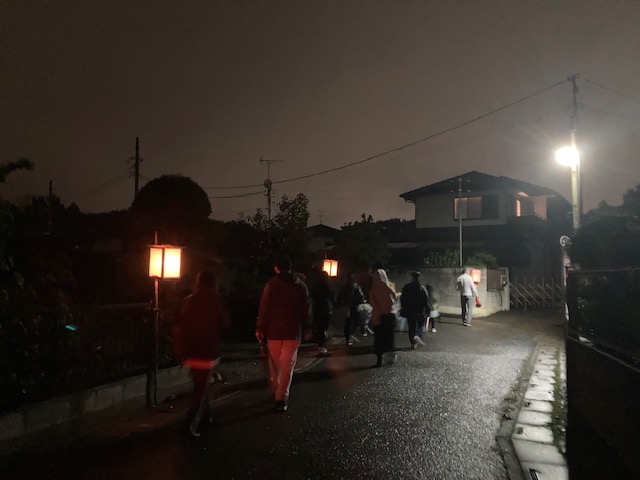

暗闇の中の「絵灯篭」見学

室内を見学した後は、実際に家々の前にかけられる絵灯篭を見て回ります。

大類(おおるい)と苦林(にがばやし)という2つの地区に分かれて見学します。

私たちは大類地区の方に参加することにしました。

こちらは十社神社を中心とする地区だそうです。

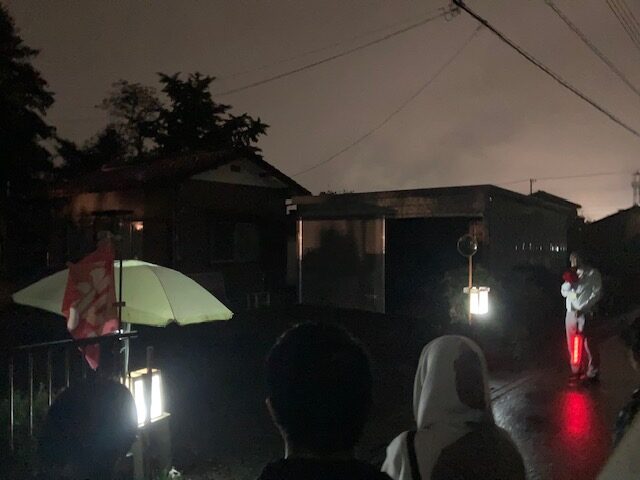

街灯も少なく、真っ暗な中を10数人で歩くというなかなか貴重な体験。

しばらく歩くとポツポツと絵灯篭が出されている一角に出ました。

車通りの多い道路沿いも歩きながら、絵灯篭を見て回ります。

家ごとにいろんな絵や言葉が描かれていて、おもしろいですね。

ボランティアの方に聞くと、絵灯篭は秋の収穫祭の前日に、各家で行っているものなのだそうです。

前日の夜に、こうして各家の絵灯篭を見ながら歩くのが楽しみなんだといいます。

この日は雨だったので数は少なかったようですが、それでもたくさんの絵灯篭を見ることができました。

30分程度歩くと十社神社に到着しました。

暗闇の中の神社はなかなか雰囲気がありますね。

神社では翌日のお祭りで披露される獅子舞いの準備が行われていました。

拝殿前には、絵師の方が描いた大きな絵灯篭も飾られていました。

収穫祭の前日に行われる風習ということだったので、翌日に行われる収穫祭の獅子舞いも気になるところです。

帰りは別のルートを通って歴史民俗資料館へ。

気付くと1時間ほども歩いていたようです。

普段は暗闇の中を出歩くということはあまりないので、子どもたちにとってもおもしろい経験になったのではないかと思います。

非常にローカルで小さな風習かもしれませんが、地域の方々にとっては大切にされていることが感じられた夜でした。

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。

前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。

サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。

地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!