まなびしごとLABの風間です。

こんにちは!

2025年5月21日(水)、北坂戸団地の空き店舗の活用策の一つとして、シェア書店の可能性を考えています。

既存のシェア書店がどのように運営されているか、どのように利用されているのかなどを知りたくなってきました。

というわけで、キタサカまちづくり部の番外編として、この日はシェア書店のフィールドワークに行ってきました。

この日、お邪魔したのは以下のシェア書店です。

- HIRAKU書店さん(東京都豊島区)

- ぼっとう&よはくさん(東京都練馬区)

- PASSAGEさん(東京都千代田区)

以下、訪問時の様子を備忘録として書き留めておきます。

「HIRAKU書店」さん(東京都豊島区)

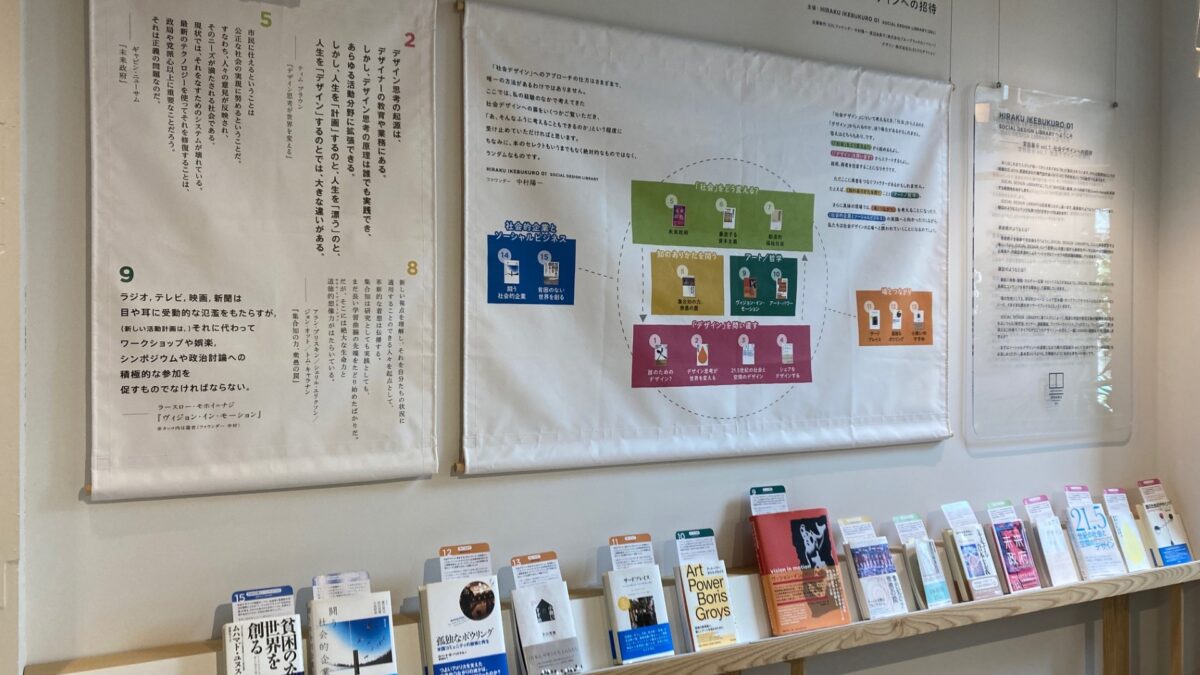

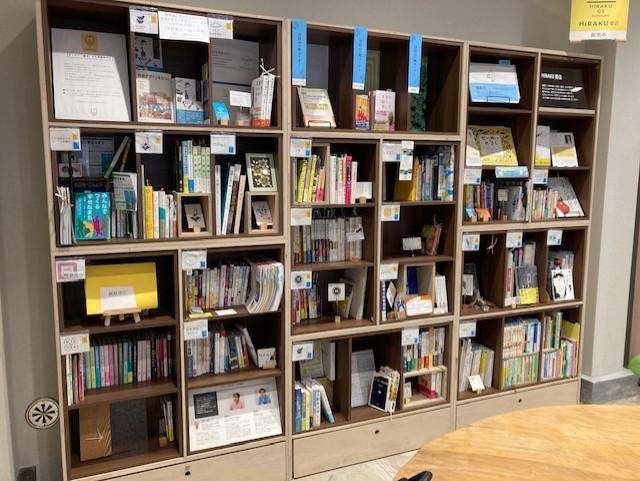

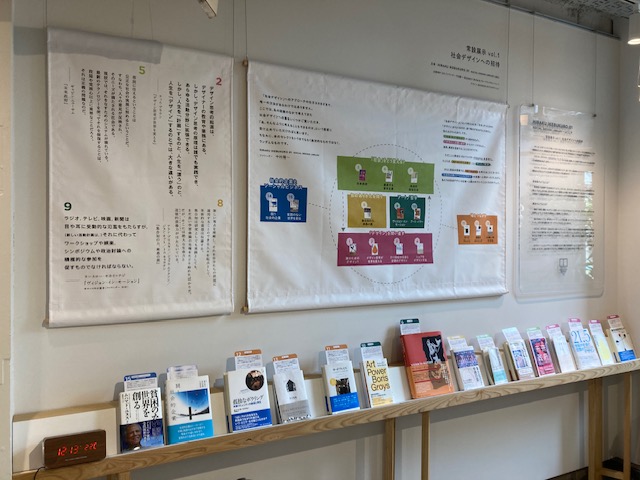

HIRAKU書店さんは、「HIRAKU 01 IKEBUKURO/SOCIAL DESIGN LIBRARY」の一角で運営されているシェア書店です。

WEBページを拝見して、「図書館として、学校として、ギャラリー・劇場として、公園として、仕事場として、実験場として、事業相談所として、社会的事業として」の役割というコンセプトが非常に魅力的で、絶対行きたいと思っていました。

(この日に訪れた3か所のシェア書店がすべて都内だったのはそういう理由からです)

池袋駅から少し離れた場所にHIRAKU 01がありました。

なかなか目立たないところにあり、少し迷いました。

ノンアポでしたが、スタッフの方と目が合ったので勇気をもらって店内に入ります。

シェア書店を眺めていると、先ほどのスタッフの方が話しかけてくれ、シェア書店をつくりたいと考えていることや北坂戸団地の空き店舗の現状をお話したところ、施設を案内してくれることになりました。

HIRAKU 01は、もともと窓の専門商社であるマテックス株式会社さんの関連倉庫だった施設をリノベーションした建物なんだそうです。

元立教大学教授の中村先生の蔵書が納められたスペースや古い窓ガラスを再利用したパーテーション、ご近所の方から寄付されたという本や焼き物なども見ることができました。

後付けしたというエレベーターで2階へ。

2階は貸しオフィスもあるようです。

ちょうどリビングのようになっているコワーキングスペース?で作業をしていた方にもご対応いただき、まさかの坂戸、埼玉、出身校ネタで盛り上がりました。

こういう偶然の出会いがあるとテンションが上がりますよね!

ここでマテックス株式会社さんが使っている「窓びらき」という言葉をお聞きして、窓の社会的な価値についてもお聞きすることができました。

「図書館として、学校として、ギャラリー・劇場として、公園として、仕事場として、実験場として、事業相談所として、社会的事業として」のHIRAKU 01の実際の姿を見て、自分がつくりたい拠点がどういう場所なのかを改めて考えることができたように思います。

突然の訪問にも関わらず、快く対応していただいたお二人のIさん、ありがとうございました!

またぜひ遊びに行きたいと思います!

(メモ)

・セミナーや読書会なども開催されている(大学生が主催することも)

・誰でもバリアフリーに使えるように、エレベーターや多目的トイレを整備

・今後、キッチン設備も整えたいと考えている(現在は飲み物などは提供できない)

・パートナー会員制度あり

・シェア書店の本は閲覧用、販売用がある

・シェア本棚を借りている方は遠方の方もいる

・スタッフの方はアルバイトの方が多い

・「団地の空き店舗でやるのはおもしろそう」(Iさん)

・書店だけでなく、集まった人たちのやりたいことが少しずつ実現できるような空間

・「図書館として、学校として、ギャラリー・劇場として、公園として、仕事場として、実験場として、事業相談所として、社会的事業として」のコンセプトが秀逸。まさにそんな場所を目指したい

「ぼっとう&よはく」さん(東京都練馬区)

池袋駅に戻り、西武新宿線で江古田駅へ。

駅から徒歩数分で「ぼっとう&よはく」さんに到着。

13時からオープンだったのですが、スタッフの方がちょうど表に看板を出しにきたところでした。

またまたナイスタイミングでした。

13時まで数分ありましたが、「どうぞどうぞー」と快く招き入れてくれました。

「ぼっとう&よはく」さんはビルの階段を上がった2階にあり、シェア書店とレンタルスペースを運営されているそうです。

こちらでもシェア書店の運営の現状をお聞きするとともに、北坂戸団地の空き店舗の活用を考えていることをお話すると、「絶対いいと思う!」とエールをいただきました。

そういっていただけると勇気が出ます!

私の事業のお話もしたところ、非常に興味を持っていただきました。

HIRAKU書店でもそうでしたが、こうした場づくりをされている方はすごく聞き上手ですね。

人が集まる、行きたいと思える場の条件として、話したい人がいるということが大きいのではないかと感じました。

このあたりは毎月の「本屋ときがわ町」の取り組みでも共通して見られる要素で、確信がよりいっそう深まりました。

ご対応いただいたSさん、ありがとうございました!

ちなみに江古田駅の周辺には大学が複数あるようで、大学生らしき若い方の姿がたくさん見られました。

職業柄、地域連携がいろいろできそうだなーといろいろ考えてしまいました笑

近くに大学があるのは可能性しかないですね笑

(メモ)

・シェア棚の利用者は現在15人程度

・続けていくためには、誰からどうお金をいただくかが肝心

・共感・協力していただける方がいるから成り立つ

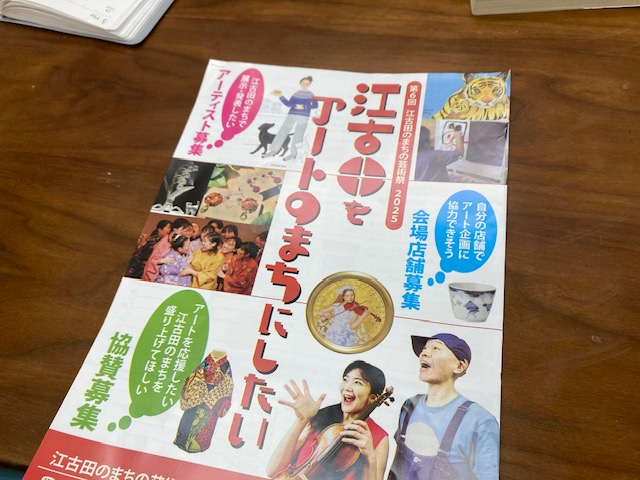

・行政からの補助金に頼らないアートイベントを8年間継続しており、協力者は100店以上に拡大している

・学校に行けない子どもたちによる「まちの部活動」なども実施している

・「団地ブームなので、団地の空き店舗利用はよさそう」(Sさん)

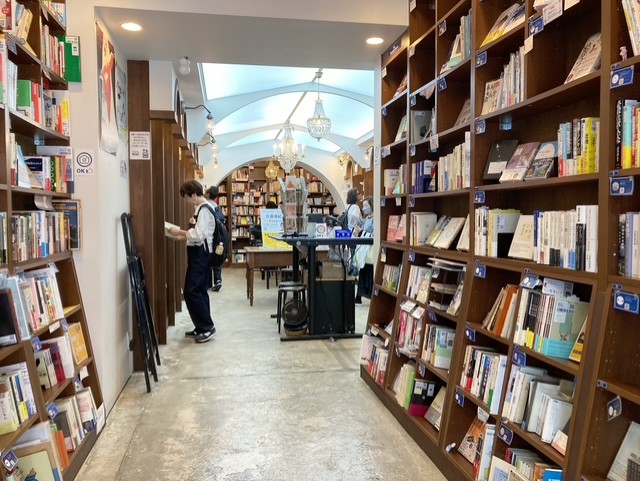

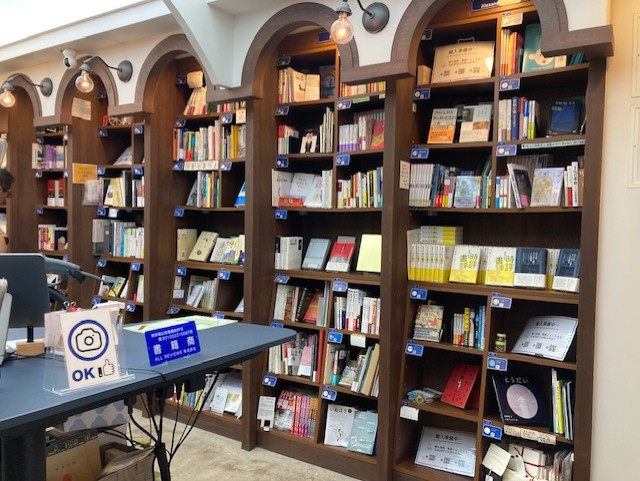

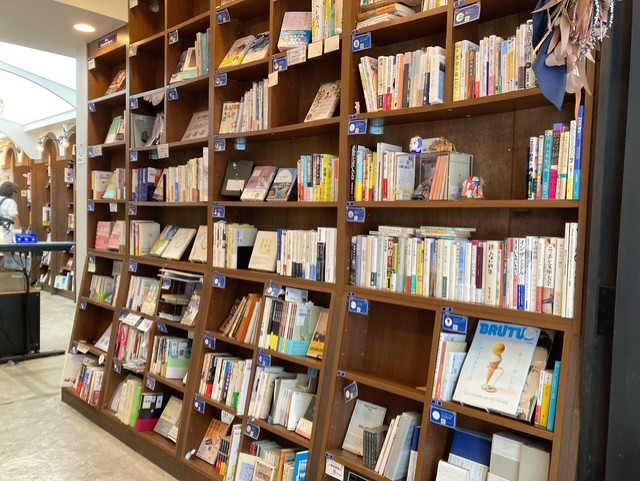

PASSAGEさん(東京都千代田区)

続いて丸ノ内線と半蔵門線を乗り継いで神保町へ。

神保町はいわずと知れた古書店、本の町。

かなり久しぶりに訪れましたが、そこかしこに古書店や本屋が見られます。

ぷらっと歩くと出版社のビルもあるんですねー。

神保町駅を出て、徒歩2分くらいのところにPASSAGEさんがありました。

こちらは神保町を中心になんと4店舗を展開されているシェア書店。

今回、訪れたのは1号店だけでしたが、3回にある2号店はブックカフェになっているようです。

この日訪れた他のシェア書店と比べると、PASSAGEさんは「がっつり系の本屋さん」という印象。

1階の店舗だけでシェア本棚が無数にありました。

HIRAKU書店さん、ぼっとう&よはくさんに比べて、人と会って会話を楽しむというよりは、純粋に本との出会いを楽しむ、本の出し手(棚の借り手)側になる方にモチベーションが湧きそうな場所でした。

多様な借り手さんによる、多様な本が並んだ棚がたくさんあるので、正直、見て回るのが大変。

ここまでかなり体力を消耗していたので、さすがにちょっときつかったです。

改めて訪れて、じっくり本を見て回りたいところです。

子どもの迎えの時間があるので、今日のところはここまで。

ちなみに、帰りは都営新宿線を使って帰りましたが、都営新宿線の神保町駅のプラットフォームの壁面は、タイルを使って本棚のように見える設えになっていました。(おそらく本棚)

このようなところでも「本の町」のブランディングが図られているんですね。

初めて知ったのでおもしろかったです。

引き続きシェア書店を探究していきたいと思います。

キタサカまちづくり部とは

2023年7月18日から「キタサカ探究部」を個人的な探究活動として続けてきました。

私が住んでいる北坂戸駅周辺には空き店舗が非常に多く、年々にぎわいが減少していくことに寂しさと一抹の不安を感じていました。

せっかくなら自分が住んでいる地域は元気な方がよい、ということで、まずは一人で動きはじめましたものです。

幸い、昨年あたりから北坂戸周辺で活動している組織・団体・個人の方々とのネットワークが急に広がりましたので、このあたり一帯に変化の兆しのようなものを感じるようになっていたということもあります。

まちづくりはまずそのまちのことを知ることから始めるというのが持論。

地道に活動してきたことで、坂戸CCCなど新たな取組にもつながり、少しずつ雰囲気が変わってきたという実感を得ています。

並行して「坂戸まちづくり部」という名称も使用していましたが、線引きが難しいので原点に立ち戻り、まずは自分の地元での取組に注力するという意味を込めて、「キタサカまちづくり部」に統一して今後は活動を続けていきたいと思います。

ちなみに「キタサカ」とあるのは、「シモキタ」と似ているので、恐れ多いですがそんなおもしろいまちになっていくといいなーという想いを込めて、北坂戸の愛称として「キタサカ」が定着すればいいなと思っています。

ぜひ「キタサカ」をよろしくお願いいたします!

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。

前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。

サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。

地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!